筋トレを行った後の飲酒は、多くの初心者やフィットネス愛好者にとって、非常に気になるテーマの1つ。

特に、社交的なお酒好きや仕事の付き合いで飲む機会が多い方にとって、筋トレと飲酒のバランスをどう取るかは重要な課題になってきますね。

筋トレの効果を最大限に引き出したいと考えるなら、飲酒を控えることが賢明。

実際の研究によれば、筋トレ後にアルコールを摂取することで、トレーニングの効果が最大で30%も低下する可能性があることが明らかになっているのです。

また、筋トレ後に大量のアルコールを摂取した場合、筋タンパク質の合成率が低下することも報告されています。

このような影響を理解することで、より効果的なトレーニングと健康的なライフスタイルを実現する手助けとなるでしょう。

アルコールが筋トレに及ぼす悪影響

アルコールが体づくりに与える影響を理解することは、効果的な筋トレを行う上で非常に重要。

ここでは、アルコールが筋肉の成長にどのように影響するかを見ていきましょう。

テストステロンの分泌が減少するリスク

アルコールの摂取は、筋トレにおいて重要なホルモン「テストステロン」の分泌を減少させる可能性があります。

テストステロンはタンパク質を筋肉に変えるために不可欠ですが、アルコールはそのレベルを低下させ、同時にストレスホルモンであるコルチゾールの増加を引き起こします。

これにより、筋肉の成長が妨げられ、筋肉の分解が促進されるため、アルコールは筋トレの成果を損なう要因となります。

したがって、筋肉の成長を最大化するためには、アルコールの摂取を控えることが重要です。

筋肉合成を促進するmTOR経路の活性低下

筋トレやタンパク質の摂取によって活性化される「mTOR(マムトール)」というシグナル伝達経路も、アルコールの影響を受けることがあります。

mTORは筋肉の合成を促進する重要な役割を果たしていますが、アルコールの摂取によってその活動が低下することが報告されています。

コルチゾールによる筋肉分解の促進

アルコールを摂取すると分泌される「コルチゾール」というホルモンも注意が必要です。

コルチゾールは血糖値を調整する役割を持っていますが、エネルギー源を確保するために筋肉を分解する作用もあります。

筋肉の分解は筋肉量の減少を招き、体づくりにとって大きな悪影響を及ぼします。

筋肉の合成率の低下

食事から摂取したタンパク質は、消化吸収後に筋肉の材料となる筋タンパク質に変わります。

しかし、アルコールを摂取すると、この筋タンパク質の合成が抑制されることが研究で示されています。

アルコールが体内に存在する場合、筋肉の修復と成長に必要なタンパク質が、アルコールの分解に使われてしまうため、筋肉の回復が遅れる可能性があります。

睡眠の質への影響

良質な睡眠は筋肉の回復と成長に不可欠ですが、アルコールは睡眠の質を低下させることがあります。

寝酒としてアルコールを摂取すると、一時的には眠りにつきやすくなるものの、数時間後には深い睡眠であるレム睡眠が減少し、トイレに起きることで睡眠が中断されることがあります。

質の良い深い睡眠は成長ホルモンの分泌を促進し、筋肉の修復と成長を助けるため、アルコールはそのプロセスに悪影響を及ぼす可能性があります。

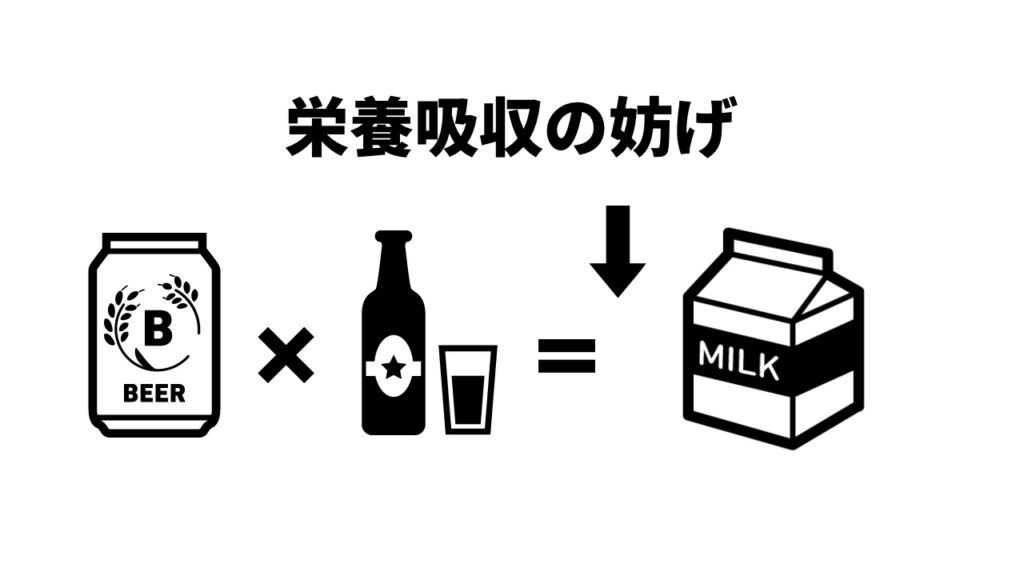

栄養吸収の妨げ

アルコールは、栄養素の吸収や利用にも影響を与えることがあります。

特に、筋肉の修復と成長に必要なビタミンやミネラルの吸収を妨げることが知られていて、アルコールは空腹感を増加させるため、ジャンクフードや栄養価の低い食品を摂取するリスクも高まります。

アルコールの種類と筋トレへの影響

アルコールには多様な種類があり、それぞれ異なるアルコール度数や成分を持っています。

特に筋トレを行う人々にとって、どのアルコールを選ぶかは筋肉への影響を考える上でポイントになります。

アルコールは主に「醸造酒」と「蒸留酒」の2つのカテゴリーに分けられます。

醸造酒(じょうぞうしゅ)

醸造酒は、果物や穀物などの糖分を含む原料を発酵させて作られます。

代表的なものにはビール、ワイン、日本酒があります。

醸造酒は一般的にアルコール度数が低めで、ビールは約4%~6%、ワインは10%~14%程度です。

特に赤ワインには抗酸化物質が豊富で、最近の研究ではそのポリフェノールが筋肥大に寄与する可能性が示唆されています。

ただし、糖質が多く含まれているため、摂取量には注意が必要です。

蒸留酒(じょうりゅうしゅ)

蒸留酒は、発酵した液体からアルコールを蒸留によって抽出し、濃縮して作られます。

代表的なものには、ウイスキー、焼酎、ブランデー、ウォッカ、テキーラなど。

蒸留酒は一般的にアルコール度数が高く(約40%~50%)、カロリーも高めですが、糖分はほとんど含まれていません。

そのため、血糖値の上昇を抑えやすく、脂肪がつきにくいとされています。

ハイボールと焼酎ハイボールのカロリー比較

最近人気の「ハイボール」や「焼酎ハイボール」は、蒸留酒をソーダ水で薄めることで、アルコール度数を抑えつつ低糖質を実現しています。

ウイスキーのアルコール度数は約40%ですが、甲類焼酎は20%~25%程度であるため、焼酎ハイボールの方がカロリーが低くなります。

筋トレを行う方にとって、カロリー管理は重要な要素ですので、選択肢として考慮する価値があります。

お酒の席を回避できない時の賢い対策法

友人や仕事の付き合いでお酒を避けられない場面もありますが、アルコールの影響を最小限に抑えるための工夫を知っておくことが大切です。以下のポイントを参考にして、健康的な選択を心がけましょう。

アルコールの選び方

糖質が少ない飲み物を選ぶ

ビールやカクテルは糖質が多く含まれているため、焼酎やウイスキー、ハイボールなどの蒸留酒を選ぶことで、体脂肪の蓄積を防ぐことができます。

摂取量を意識する

少量を心がける

アルコールの分解能力は個人差がありますが、一般的には500ml(ロング缶1本程度)を目安にしましょう。

アルコール度数が高いものは、少量でも影響が大きいので注意が必要です。

ノンアルコール飲料を試す

まずはノンアルコールビールやハイボールから

我慢できない場合は、1杯だけアルコールを楽しみ、その後はお茶や水に切り替えましょう。

また、食事の量を減らし、低糖質なメニュー(枝豆、冷奴、お刺身など)を選ぶことも効果的です。

トレーニング直後のアルコールは避ける

筋トレ後はプロテインを摂取

トレーニング直後は、筋肉合成が高まる重要な時間帯です。

このタイミングでアルコールを摂取するのは避け、プロテインなどのたんぱく質をしっかり摂りましょう。

チートデイを設定する

週に1回のご褒美日を作る

ダイエット中はストレスが溜まりがちです。

週に1日だけアルコールを楽しむ「チートデイ」を設けることで、心身のリフレッシュが図れます。

この日は計画的に設定し、他の日はしっかりと食事管理を行いましょう。

チートデイの計画

曜日を決めて実施

チートデイは、あらかじめ曜日を決めておくと効果的です。

気分で決めると頻度が増え、ダイエットの妨げになることがありますので、慣れてきたら実施日の間隔を広げていくと良いでしょう。

これらの対策を実践することで、アルコールを楽しみながらも健康的な体作りを進めることができます。

計画的に行動し、ストレスを軽減しながら理想の体型を目指しましょう。

【筋トレ前】飲酒で注意すべき3つのポイント

お酒を飲んだ後に筋トレをすることは、あまり一般的ではありませんし、筋トレのパフォーマンスや体への影響を考慮すると、筋トレ前後の飲酒は避けるべきです。

ここでは、お酒を飲んだ後の運動効果と筋トレに伴うリスクについて詳しく解説します。

アルコールが運動効果に与える影響

アルコールは、中枢神経系に抑制的な作用を持ち、筋トレ前に摂取するとパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、アルコールの影響で反応速度が遅くなり、筋トレ中の正確な動作や瞬発力が求められる場面でパフォーマンスが低下することがあります。

また、アルコールは体内の水分バランスを乱し、筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンの利用を妨げるため、持久力の低下を招くこともあります。

ケガのリスクを高める飲酒

筋トレ前の飲酒は、ケガのリスクを高める要因ともなります。

アルコールによって判断力やバランス感覚が低下すると、重量を扱うトレーニング中に怪我をする危険性が増します。

さらに、アルコールの利尿作用により脱水症状を引き起こしやすく、特に汗をかきやすい夏場のトレーニングでは熱中症のリスクも高まります。

このように、筋トレ前の飲酒は運動効果の低下や怪我のリスクを伴うため、注意が必要です。

飲酒後、筋トレを始めるタイミングは?

アルコールの分解には時間がかかります。

例えば、生ビール中ジョッキ1杯分を飲んだ場合、男性は約4時間、女性は約5時間かかると言われています。

2杯なら約8〜9時間、3杯なら約12〜13時間は体内にアルコールが残ることになります。

体調や体質によっては、さらに時間がかかることもあるため、ランチビールを1杯飲んだ場合、夜に筋トレを行うのが理想的です。

【筋トレ後】飲酒で注意すべき4つのポイント

筋トレ後にお酒を楽しむシチュエーションは多々ありますが、筋肉の回復や成長に影響を与えないためには、いくつかのポイントを意識することが重要です。

ここでは、筋トレ後の飲酒において注意すべき3つの重要なポイントを詳しく解説します。

筋トレ後2時間は飲酒を控える

筋トレ直後は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉の回復と成長に必要なプロセスが活発に行われています。

この時間帯にアルコールを摂取すると、筋肉の回復や成長を妨げる可能性が高まります。

アルコールは成長ホルモンの分泌を抑制し、利尿作用によって体内の重要なミネラルが失われやすくなります。

その結果、筋肉痛の回復が遅れたり、次回のトレーニングパフォーマンスが低下する恐れがありますので、筋トレ後は少なくとも2時間は飲酒を避け、体に回復のための時間を与えましょう。

お酒の種類を選ぶ

アルコールの種類によって筋肉への影響は異なります。

アルコール度数が高い蒸留酒は、ストレートで飲むと体への影響が大きくなりますので、ソーダ水で薄めた「ハイボール」や「焼酎ハイボール」を選ぶのが賢明です。

一方、醸造酒は比較的アルコール度数が低いため、適量であれば筋肉への悪影響を抑えられますが、糖質が多いことを考慮し、ダイエットには注意が必要です。

結論として、筋トレ後の飲酒は避けるのが理想ですが、どうしても飲む場合は量を控え、糖質ゼロや低アルコールの飲料を活用するのも良いでしょう。

水分をしっかり摂取する

筋トレ後は水分補給が特に重要ですが、飲酒時にはさらに意識して水分を摂るよう心がけましょう。

筋トレ後は体内でさまざまな反応が起こり、十分な水分が必要です。

しかし、アルコールには利尿作用があるため、飲酒すると体内の水分が失われやすくなります。

脱水状態は筋肉の回復を遅らせ、トレーニング効果を低下させる可能性があります。

お酒を飲む際は、飲んだ量と同量の水を交互に摂取することで、脱水や体内のアルコール濃度の上昇を防ぎましょう。

バランスのよい食事に心がける

アルコールを摂取する際は、バランスの良い食事も忘れずに。

高カロリーな揚げ物は避け、筋肉の回復に必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルをしっかり摂取することが大切です。

おすすめの食材には、枝豆、豆腐、脂身の少ない刺身、焼き魚、焼き鳥などがあります。

まとめ

筋トレを行う際に、飲酒がどのように影響するかを理解することは、効果的なトレーニングを実現するために非常に重要です。

アルコールは中枢神経系を抑制し、筋トレのパフォーマンスを低下させる要因となります。

特に、飲酒後のトレーニングは反応速度や動作の正確性を損ない、ケガのリスクを高める可能性があります。

さらに、アルコールは水分バランスを乱し、筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンの利用を妨げるため、持久力が低下することも。

飲酒後の筋トレを行う場合、アルコールの分解には時間がかかるため、体調や体質に応じた適切なタイミングを見極めることが大切です。

とはいえ、社交的な場面での飲酒は避けられないこともあります。

筋トレと飲酒のバランスを理解し、健康的なライフスタイルを維持するためには、飲酒を控えることが推奨されます。

筋トレの効果を最大化し、理想の体を手に入れるために、賢い選択を心がけましょう。

コメント